Reconnu de son vivant comme un des maîtres du cinéma japonais par ses compatriotes, Yasujiro Ozu, à la différence de l'autre figure nationale incontournable nommée Akira Kurosawa, aura finalement dû attendre le crépuscule de son existence pour que ses réalisations connaissent enfin un début de reconnaissance en dehors de l'archipel qui l'a vu naître [1]. Plus intimiste dans ses histoires, témoin des bouleversements de la société nippone d'après-guerre et leurs conséquences sur la famille, Ozu se distingue de ses pairs par la simplicité et la sobriété évidente de sa mise en scène, lui conférant le sobriquet (et raccourci) d'être « le plus japonais des cinéastes ».

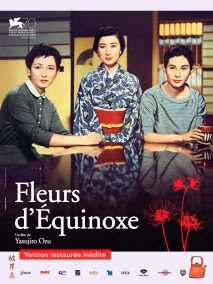

Quarante-cinquième long métrage de son auteur, Fleurs d'équinoxe marque une évolution notable dans sa filmographie. Celui qui réfutait l'utilisation du Cinémascope, cède aux pressions du studio [2] de la Shôchiku Eiga, et tourne pour la première fois en couleurs (à l'instar de ses cinq prochains et derniers films, le maître étant finalement convaincu des possibilités techniques et esthétiques du procédé). Choix loin d'être anodin, sa préférence se porte sur une caméra Agfa. Cette dernière lui permet un meilleur rendu du rouge, soit le leitmotiv pictural du métrage, et la couleur de la fleur qui prête son nom au film.

.jpg)